责任编辑:济南快创软件IT部

从深海装备爆炸冲击模拟到台风路径智能预测,中国智造正以3%误差比肩国际流体仿真、7天完成45天耦合分析、30天预警航道风险的硬核突破,将星辰大海的征途镌刻在自主可控的算法矩阵之上——当数字孪生重构海洋工程DNA,属于中国的“数字深蓝”时代正劈波斩浪而来。

在海洋强国战略的推动下,我国海洋装备研发正经历从“跟跑”到“并跑”的跨越式发展。作为支撑海洋工程研发的核心工具链,国产仿真软件历经十年磨砺,已形成覆盖流体力学、结构分析、系统集成等关键领域的自主创新矩阵。本文通过梳理国内代表性海洋仿真软件的研发突破与应用实践,揭示国产工业软件在海洋装备领域的技术突围路径。

一、国产海洋仿真技术图谱:五大技术分支的自主突破

1. 流体动力仿真:从单一场景到全流程覆盖中国船舶702所研发的MarineFlow,作为国内首个实现CFD全流程自主可控的流体仿真软件,突破了结构化网格自动生成、自由面湍流模型等关键技术。该软件在船舶快速性仿真中,与国际主流软件的误差控制在3%以内,已成功应用于大型邮轮水动力优化设计。配套的ICS-NaViiX软件更创新性地融合6自由度运动求解与多套网格耦合技术,使我国在极端海况下的舰船运动模拟能力达到国际先进水平。

2. 结构强度分析:从基础求解到专业评估

海洋结构分析通用软件SAM开创了冲击显式求解技术,可模拟万吨级舰船在爆炸冲击载荷下的动态响应。其专业评估子系统整合了20余种海洋工程专用载荷模块,在深海平台结构完整性分析中实现90%场景替代进口软件。工信部电子五所开发的CARMES软件,则构建了覆盖全生命周期的可靠性评估体系,将装备故障预测准确率提升至92%。

3. 多学科协同平台:从工具集成到流程再造

安世亚太HySim平台构建了开放式异构集成框架,打通了30余种CAX工具的数据壁垒。在某型深潜器研发中,该平台将流体-结构-声学耦合分析周期从45天缩短至7天,数据交互效率提升6倍。索为公司IDE平台通过标准化2000余个船舶设计要素,使总体方案迭代速度提升300%,成功支撑了多型科考船的一体化设计。

二、技术突围背后的三大攻坚战

1. 算法层:突破“卡脖子”数学模型

针对船舶水动力学中的N-S方程求解难题,国内团队创新提出自适应网格加密算法,在保证精度的同时将计算资源消耗降低40%。在复合材料仿真领域,自主开发的多尺度耦合模型成功破解了舰船轻量化设计中的强度-重量平衡难题。

2. 工程层:构建专业场景知识库

建立包含200种典型船型、5000组海洋环境参数的中国船舶仿真数据库,为软件验证提供本土化数据支撑。开发海浪谱生成器、冰载荷计算模块等专用工具,使软件更贴合我国南海、东海等特殊海域的工程需求。

3. 生态层:破解“数据孤岛”困局

通过FEMTransfer等国产中间件,实现Ansys、Abaqus等异构软件模型的无损转换,数据转换效率达98%。构建Hysim协同云平台,支持2000+用户并发开展多学科联合仿真,标志着我国船舶工业进入协同研发新阶段。

三、破局之路:新一代仿真平台的进化方向

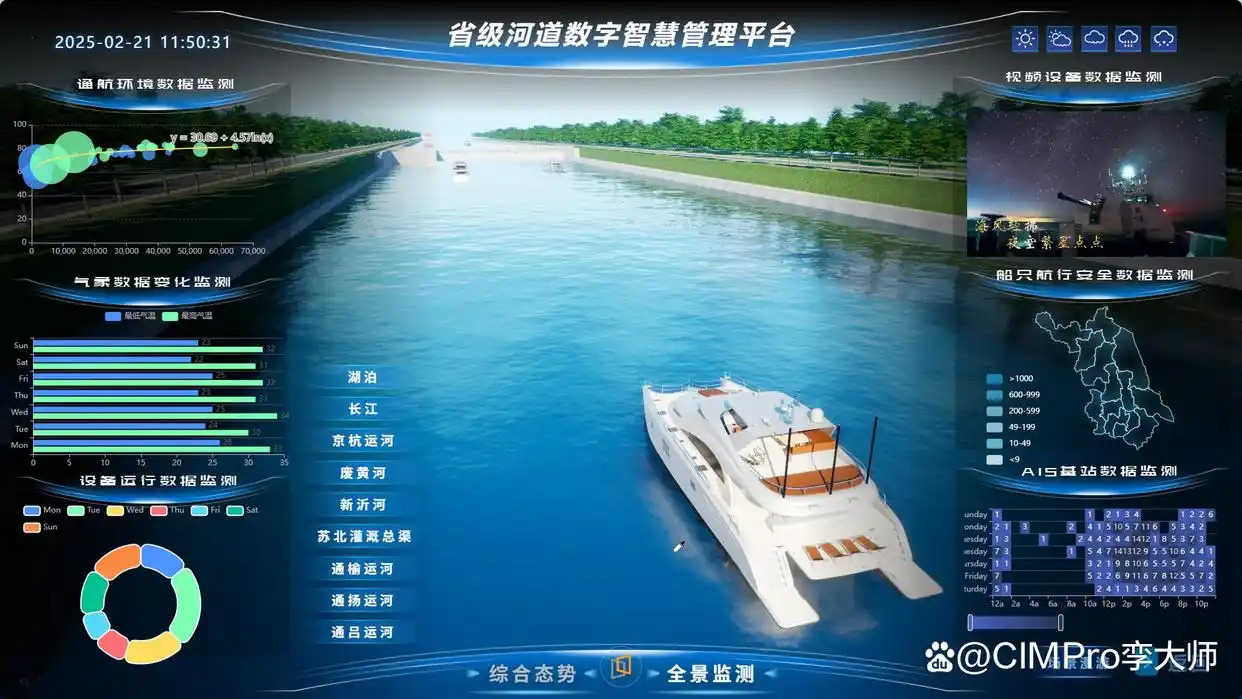

在国产软件逐步实现单点突破的同时,行业对一体化解决方案的需求日益凸显。以CIMPro为代表的数字孪生平台为例,其通过三大技术创新正在重塑海洋仿真生态:

1. 全域数据融合能力

集成倾斜摄影、激光点云、BIM等多源数据,构建厘米级精度的海洋环境数字底座。特有的智能数据清洗引擎可自动修复90%以上的异构数据兼容问题,使复杂场景构建周期缩短60%。

2. 智能仿真推演体系

内置的流体动力学组件支持从微尺度涡流到千米级涌浪的多层级模拟,结合机器学习算法,使台风路径预测精度提升至85%。独有的战场环境仿真模块已成功应用于某型舰载作战系统的虚拟验证。

3. 零代码开发生态

通过模块化封装巨量船舶专用组件,用户可通过拖拽方式快速搭建从单设备故障模拟到编队协同作战的全场景应用。某船舶设计院使用该平台后,方案可视化汇报制作时间从2周压缩至8小时。

四、向海图强:仿真技术赋能海洋经济新基建

当前,国产海洋仿真软件正从“可用”向“好用”加速演进。在深远海养殖平台设计中,某平台通过耦合养殖网箱水动力模型与鱼类行为算法,使抗风浪性能提升50%的同时降低饵料消耗18%。在海上风电领域,漂浮式风机数字孪生系统成功预测了南海极端海况下的系泊系统失效风险,避免数亿元经济损失。

值得关注的是,以CIMPro为代表的自主仿真平台,正在构建覆盖“感知-认知-决策”的全新研发范式。其独创的地形智能生成系统,可基于卫星影像自动重建复杂海底地形,结合多物理场耦合引擎,为海底管线铺设、海洋牧场规划提供决策支持。在近期某国际航道疏浚工程中,该平台提前30天预警泥沙回淤风险,为工程方案优化赢得宝贵时间窗口。

从技术跟跑到生态引领,国产海洋仿真软件的突围之路,正是中国智造转型升级的生动缩影。当自主创新的星星之火渐成燎原之势,我们有理由相信,属于中国海洋工程的“数字深蓝”时代正在到来。